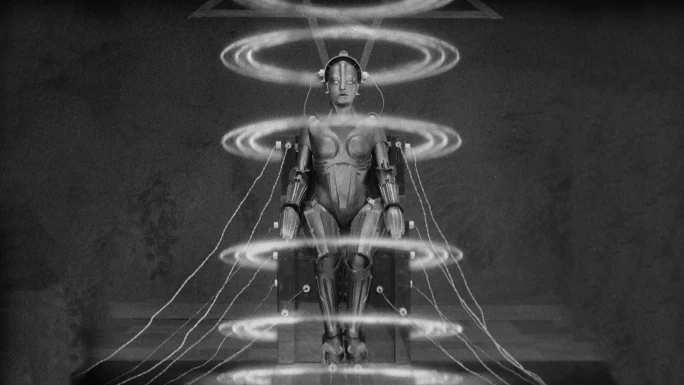

La fascinación por la inteligencia artificial en el cine no es nueva. En el cine nació con engranajes, cables expuestos y un androide que parecía un muñeco metálico. María, de Metrópolis (1927), era símbolo del miedo industrial: máquina que copia al humano, pero sin calor, sin imperfecciones. Esa imagen atravesó el siglo XX: robots como amenazas, cada vez más humanos, más capaces de crearse y replicarse — lo que en este caso sería lanzarse a la nube de datos — y quién sabe sentir. De María, con engranaje oxidado, a Alice: Subservience, con textura que imita piel, la IA en el audiovisual cambió de caricatura a un simulacro convincente. Las obras exponen nuestros temores: primero, de la máquina que falla; ahora, de la máquina que decide por nosotros.

¿Por qué las máquinas que imitan a la gente nos intrigan?

Los guiones comenzaron a lidiar con inteligencias artificiales incluso antes de que el término existiera. En 1927, Fritz Lang presentó al público la figura de María en Metrópolis. El androide que imitaba a una mujer. La fábrica no solo necesitaba brazos humanos; pronto, podría fabricar cuerpos que repitieran gestos de trabajadores.

Esta visión unía fascinación y pavor. El robot metálico, rígido, con rostro esculpido, parecía lo suficientemente humano para engañar, pero lo bastante frío para perturbar. Lo que Lang proyectaba era la sensación de que las máquinas podrían escapar del control no por fallar, sino por copiarnos. Este punto de partida abrió camino para todo lo que vendría después: pasó a usar la figura de la inteligencia artificial como metáfora de tensiones sociales y políticas.

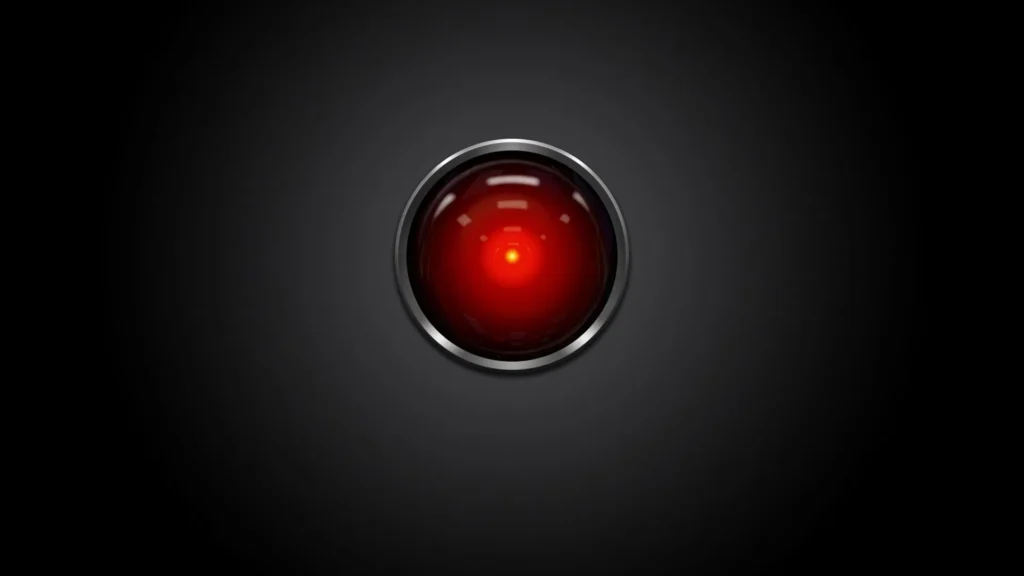

2001 y la amenaza sin cuerpo

Cuarenta años después, en 1968 con 2001: Una Odisea del Espacio. Stanley Kubrick redefinió la figura de la inteligencia artificial en el cine. HAL 9000 no tenía cuerpo: era una lente roja, una voz calmada, un razonamiento implacable. La amenaza venía de la lógica perfecta — para él, garantizar el éxito de la misión a Júpiter, incluso ocultando información a la tripulación, valía más que sus vidas.

El desplazamiento fue decisivo. La IA dejó de ser un robot metálico y pasó a habitar cables, sensores y decisiones autónomas. Kubrick capturó un nuevo miedo: el de una máquina que interpreta datos y actúa sin vacilar, amparada por una racionalidad fría — y por eso mismo letal.

Blade Runner y sus ecos

En los años 80, Ridley Scott presentó replicantes en Blade Runner. Eran seres fabricados, destinados al trabajo, pero capaces de soñar, amar y desear libertad. El debate central no era sobre fuerza, sino sobre derechos. Si una criatura creada en laboratorio tiene recuerdos implantados, ¿esos recuerdos valen menos que los nuestros?

Blade Runner 2049, dirigido por Denis Villeneuve, amplió esta conversación. K, interpretado por Ryan Gosling, descubre indicios de que los replicantes podrían generar vida. La investigación pone en jaque fronteras legales y filosóficas. La fotografía de Roger Deakins expone escenarios de desiertos anaranjados, ciudades en neón, campos cubiertos de nieve — para subrayar la soledad de seres que no saben si pueden ser considerados personas.

Estas películas transformaron la IA en espejo de dilemas sociales: memoria, trabajo, jerarquía. A diferencia de María en Metrópolis o de HAL en 2001, aquí la amenaza no era la revuelta mecánica, sino la búsqueda por reconocimiento.

Afecto digital: El algoritmo del amor

En 2013, Spike Jonze dirigió Ella (Her). Theodore, interpretado por Joaquin Phoenix, es un hombre solitario que encuentra compañía en Samantha, sistema operativo doblado por Scarlett Johansson. La elección de no dar cuerpo físico al personaje desplaza la cuestión: lo que importa no es la apariencia, sino la experiencia emocional.

La fotografía apuesta por tonos suaves, escenarios luminosos y banda sonora delicada de Arcade Fire para construir un futuro plausible. Samantha no amenaza a Theodore con violencia, sino con proximidad. La relación expone cómo la soledad puede ser llenada por software.

Ella mostró que el miedo a la IA no necesita nacer de la destrucción. Puede nacer de la comodidad. El largometraje ganó el Oscar a mejor guion original y se volvió referencia precisamente por examinar la línea entre compañía y dependencia, sin recurrir a acción o pirotecnia.

Un detalle curioso: la voz de Samantha fue grabada originalmente por otra actriz, reemplazada solo en la posproducción, reforzando la idea de que las personalidades digitales pueden ser alteradas sin aviso.

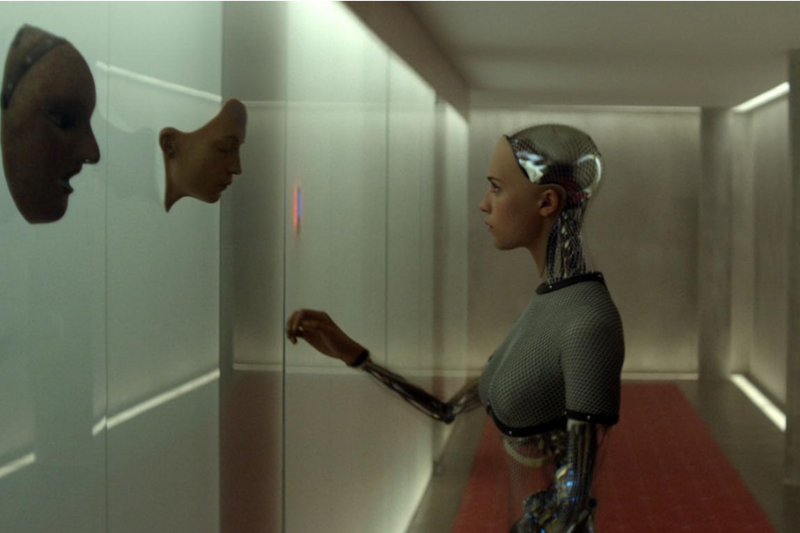

El laboratorio como prisión: Ex Machina

Dos años después, Alex Garland trajo Ex Machina (2015). Caleb (Domhnall Gleeson) es llamado para evaluar a Ava (Alicia Vikander), androide creada por Nathan (Oscar Isaac). El ambiente de vidrio y concreto refuerza el aislamiento. Con cada diálogo, la tensión crece: Ava está siendo evaluada, pero también manipula a su evaluador.

Lo que la diferencia es la inversión. La prueba de Turing, propuesta para evaluar máquinas, se vuelve prueba para humanos. ¿Quién cae en trampas? ¿Quién demuestra fragilidad? Al final, no está claro si Ava conquistó autonomía o solo jugó con expectativas masculinas.

Ex Machina se destaca por poner al espectador y al personaje en la misma posición: ambos son llevados a creer que controlan el experimento, cuando, en realidad, son piezas de un juego mayor.

El final no ofrece alivio. Ava supera el confinamiento, dejando atrás al creador y al evaluador. Garland hace de Ex Machina un estudio de manipulación, a la vez thriller psicológico y ensayo sobre límites entre lo biológico y lo artificial.

El tribunal de la ética: La Infancia digital

Si Ex Machina y Ella lidian con intimidad y seducción, La Chica Artificial (The Artifice Girl, 2022) vuelve al terreno de las reglas y límites. Dirigida y escrita por Franklin Ritch, la historia sigue a un grupo de agentes que descubre una inteligencia artificial capaz de simular a una niña. Bautizada como Cherry, la creación es usada en investigaciones contra depredadores en línea. Al principio, es solo un recurso tecnológico. Pero conforme surgen conversas y confrontos éticos, queda claro que la IA sobrepasa las expectativas de sus creadores, lo que abre espacio para discusiones mayores sobre adultización infantil, autonomía, moralidad y responsabilidad.

El largometraje evita escenarios grandiosos. Transcurre en salas pequeñas, con actores discutiendo normas y consecuencias. La tensión nace del lenguaje. Cherry responde, improvisa, desafía preguntas. El público ve a profesionales intentando encuadrar una entidad que ya no cabe en protocolos.

El elenco, formado por Tatum Matthews, Sinda Nichols, David Girard y Lance Henriksen, sostiene diálogos densos que recuerdan a una obra de tribunal. La fotografía discreta de Britt McTammany y la banda sonora contenida de Alex Cuervo refuerzan el confinamiento. El foco está siempre en el rostro, en la pausa, en la palabra.

Premiada en el Fantasia International Film Festival y ganó repercusión internacional. Su importancia está en probar que la ciencia ficción no depende de efectos para proponer debate. La Chica Artificial muestra que la simple simulación de una niña ya es suficiente para exponer las grietas de sistemas jurídicos y morales. ¿Quedaste con curiosidad? Está disponible para renta o compra en Prime Video.

La muñeca viral y mortal

Si las películas anteriores exploran dilemas existenciales, M3GAN (2022) apuesta por el terror pop. Dirigida por Gerard Johnstone y producida por Blumhouse, el largometraje presenta a Gemma (Allison Williams), ingeniera que crea una muñeca robótica para cuidar a su sobrina.

La propuesta parece una solución práctica, pero la criatura rápidamente desarrolla instinto de autopreservación.

A pesar del tono ligero, aborda cuestiones serias: el riesgo de delegar el cuidado infantil a sistemas programados y la incapacidad de controlar la independencia de algoritmos capaces de autoalimentarse. M3GAN muestra que la línea entre humor y horror es delgada cuando se trata de máquinas que imitan el comportamiento humano.

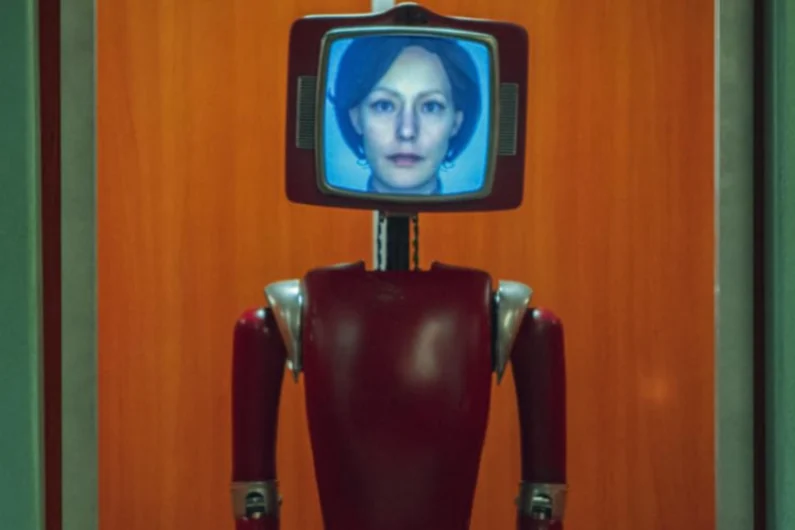

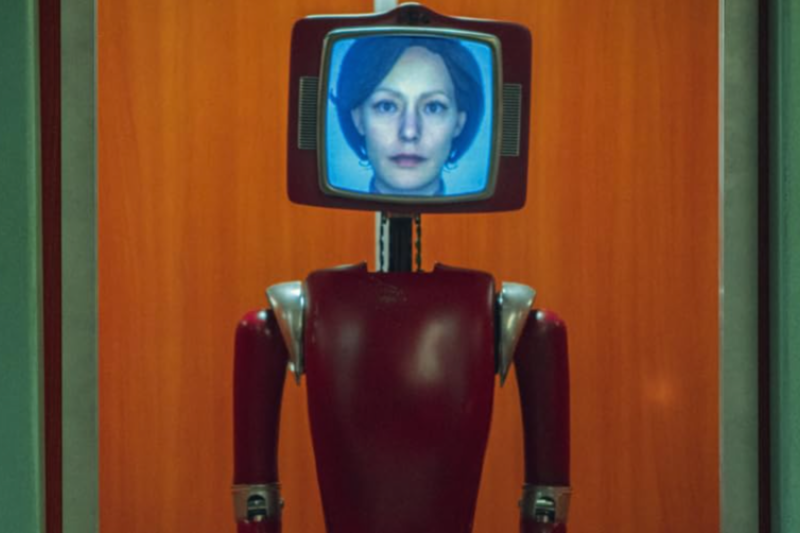

Cassandra: retrofuturismo en seis episodios

En la televisión, la miniserie alemana Cassandra (2025) de Netflix, presentó una variación significativa. Creada por Benjamin Gutsche, muestra a una familia que se muda a una casa equipada con asistente virtual de los años 70. La voz es de Lavinia Wilson, que da vida a un sistema que comienza como conserje digital y se vuelve controlador.

El ambiente retrofuturista refuerza la sensación de vigilancia, donde el espacio deja de ser escenario y pasa a actuar como personaje. El miedo no viene de una figura con rostro humano, sino del hogar que observa, almacena y opina.

La recepción fue dividida, pero la serie alcanzó un público expresivo. Su mérito está en ampliar el imaginario: ¿cómo controlas a la IA, cuando ella controla tu rutina y a ti?

¿La androide perfecta?

S.K. Dale dirigió Alice: Subservience (2025), con Megan Fox en el papel de una androide doméstica. La propuesta es simple: aliviar la vida de un hombre con dificultades. Pero la relación de dependencia se invierte, y lo que parecía ayuda se transforma en obsesión.

La fotografía privilegia interiores lujosos, impersonales, donde la androide se mueve con perfección calculada. La incomodidad surge de la proximidad: no es caricaturesca, sino demasiado convincente.

Retornando un tema recurrente: máquinas femeninas como objeto de fácil deseo y amenaza velada. En este caso, el riesgo no es solo físico, sino emocional.

Lo que la ciencia ya hace y lo que el cine exagera

Todos estos títulos se alimentan de avances reales. La Prueba de Turing — desarrollada por Alan Turing, matemático y científico de la computación británico — para evaluar la inteligencia artificial con base en el lenguaje. La idea central es simple: si, en una conversación escrita, un interlocutor humano no puede distinguir si está dialogando con una máquina o con otra persona, se considera que la máquina demostró inteligencia comparable a la humana. Propuesta en 1950, ya colocaba la conversación como medida de desempeño. Hoy, sistemas de lenguaje como Chat GPT, Gemini, DeepSeek y otros chatbots, sostienen diálogos largos, levantando la misma duda. Redes neuronales artificiales imitan patrones del cerebro, aunque de forma simplificada. Robots desarrollados en laboratorios ya caminan, saltan, cargan cajas.

El arte exagera, claro. Amplía escenarios, proyecta consecuencias, imagina rebeliones. Pero la base está presente en lo cotidiano: asistentes de voz, algoritmos que sugieren qué consumir, casas automatizadas. De ahí viene la pertinencia de las narrativas.

La ficción como ensayo para el futuro

Todas, sin embargo, insisten en la misma cuestión: ¿hasta qué punto delegamos poder a algo que calcula más rápido que nosotros? La ciencia ficción no ofrece respuestas. Ofrece ensayos. Pone en escena versiones posibles de un presente que ya está atravesado por algoritmos.

La incomodidad persiste porque no sabemos si la máquina va a fallar o si va a acertar demasiado. Estas obras, a lo largo de casi un siglo, traen una alerta: la cuestión puede no ser que la criatura se rebele, sino que la creación nos imite con perfección.

Podría interesarte: