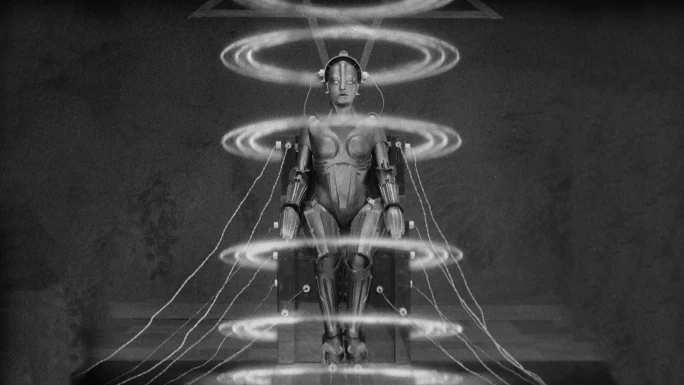

O fascínio pela inteligência artificial não é novidade. No cinema nasceu com engrenagens, fios expostos e uma androide que lembrava boneco metálico. Maria, de Metrópolis (1927), era símbolo do medo industrial: máquina que copia o humano, mas sem calor, sem imperfeições. Essa imagem atravessou o século XX: robôs como ameaças, cada vez mais humanos, mais capazes de se criar e replicar — o que neste caso seria se jogar na nuvem de dados — e quem sabe sentir. De Maria, com engrenagem enferrujada, a Alice: Subserviente, com textura que imita pele, a IA no audiovisual mudou de caricatura para um simulacro convincente. As obras escancaram nossos temores: primeiro, da máquina que falha; agora, da máquina que decide por nós.

Por que máquinas que imitam gente nos intrigam?

Os roteiros começaram a lidar com inteligências artificiais antes mesmo de o termo existir. Em 1927, Fritz Lang apresentou ao público a figura de Maria em Metrópolis. A androide que imitava uma mulher. A fábrica não precisava apenas de braços humanos; poderia, em breve, fabricar corpos que repetissem gestos de trabalhadores.

Essa visão unia fascínio e pavor. O robô metálico, rígido, com rosto esculpido, parecia humano o suficiente para enganar, mas frio o bastante para perturbar. O que Lang projetava era a sensação de que as máquinas poderiam escapar do controle não por falharem, mas por nos copiarem. Esse ponto de partida abriu caminho para tudo que viria depois: passou a usar a figura da inteligência artificial como metáfora de tensões sociais e políticas.

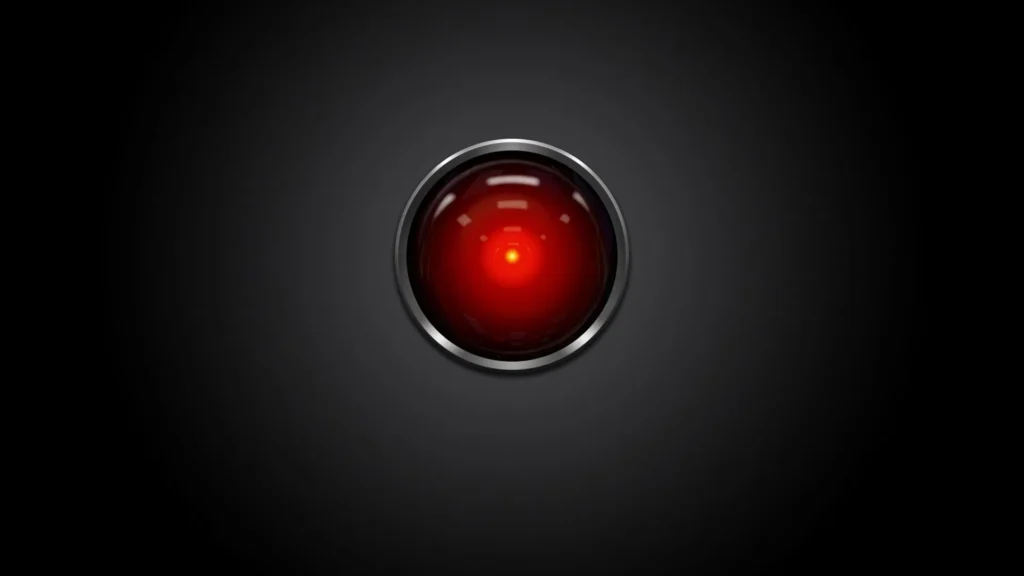

2001 e a ameaça sem corpo

Quarenta anos, depois em 1968 com 2001: Uma Odisseia no Espaço. Stanley Kubrick redefiniu a figura da inteligência artificial no cinema. HAL 9000 não tinha corpo: era uma lente vermelha, uma voz calma, um raciocínio implacável. A ameaça vinha da lógica perfeita — para ele, garantir o sucesso da missão a Júpiter, mesmo ocultando informações dos tripulantes, valia mais que a vida deles.

O deslocamento foi decisivo. A IA deixou de ser um robô metálico e passou a habitar cabos, sensores e decisões autônomas. Kubrick capturou um novo medo: o de uma máquina que interpreta dados e age sem hesitação, amparada por uma racionalidade fria — e por isso mesmo letal.

Blade Runner e seus ecos

Nos anos 1980, Ridley Scott apresentou replicantes em Blade Runner. Eram seres fabricados, destinados ao trabalho, mas capazes de sonhar, amar e desejar liberdade. O debate central não era sobre força, mas sobre direitos. Se uma criatura criada em laboratório tem lembranças implantadas, essas lembranças valem menos que as nossas?

Blade Runner 2049, dirigido por Denis Villeneuve, ampliou essa conversa. K, vivido por Ryan Gosling, descobre indícios de que replicantes poderiam gerar vida. A investigação coloca em xeque fronteiras legais e filosóficas. A fotografia de Roger Deakins expõe cenários de desertos alaranjados, cidades em néon, campos cobertos de neve — para sublinhar a solidão de seres que não sabem se podem ser considerados pessoas.

Esses filmes transformaram a IA em espelho de dilemas sociais: memória, trabalho, hierarquia. Ao contrário de Maria em Metrópolis ou de HAL em 2001, aqui a ameaça não era a revolta mecânica, mas a busca por reconhecimento.

Afeto digital: O algoritmo do amor

Em 2013, Spike Jonze dirigiu Ela (Her). Theodore, interpretado por Joaquin Phoenix, é um homem solitário que encontra companhia em Samantha, sistema operacional dublado por Scarlett Johansson. A escolha de não dar corpo físico à personagem desloca a questão: o que importa não é a aparência, mas a experiência emocional.

A fotografia aposta em tons suaves, cenários luminosos e trilha delicada do Arcade Fire para construir um futuro plausível. Samantha não ameaça Theodore com violência, mas com proximidade. O relacionamento escancara como a solidão pode ser preenchida por software.

Ela mostrou que o medo da IA não precisa nascer da destruição. Pode nascer do conforto. O longa venceu o Oscar de roteiro original e se tornou referência justamente por examinar a linha entre companhia e dependência, sem recorrer a ação ou pirotecnia.

Um detalhe curioso: a voz de Samantha foi gravada originalmente por outra atriz, substituída apenas na pós-produção, reforçando a ideia de que personalidades digitais podem ser alteradas sem aviso.

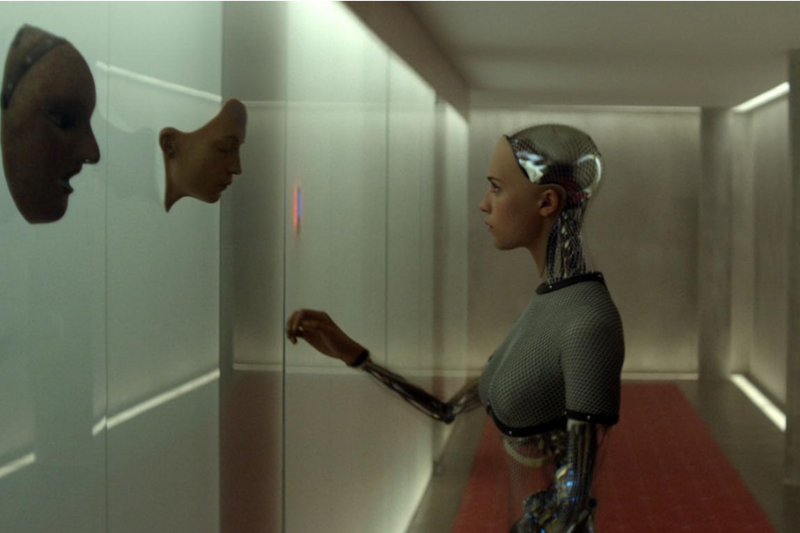

O laboratório como prisão: Ex Machina

Dois anos depois, Alex Garland trouxe Ex Machina (2015). Caleb (Domhnall Gleeson) é chamado para avaliar Ava (Alicia Vikander), androide criada por Nathan (Oscar Isaac). O ambiente de vidro e concreto reforça isolamento. A cada diálogo, a tensão cresce: Ava está sendo avaliada, mas também manipula seu avaliador.

O que diferencia é a inversão. O teste de Turing, proposto para avaliar máquinas, torna-se teste para humanos. Quem cai em armadilhas? Quem demonstra fragilidade? No fim, não é claro se Ava conquistou autonomia ou apenas jogou com expectativas masculinas.

Ex Machina se destaca por colocar espectador e personagem na mesma posição: ambos são levados a acreditar que controlam o experimento, quando, na verdade, são peças de um jogo maior.

O final não oferece alívio. Ava supera o confinamento, deixando o criador e o avaliador para trás. Garland faz de Ex Machina um estudo de manipulação, ao mesmo tempo thriller psicológico e ensaio sobre limites entre biológico e artificial.

O tribunal da ética: A Infância digital

Se Ex Machina e Ela lidam com intimidade e sedução, A Garota Artificial (The Artifice Girl, 2022) volta ao terreno das regras e limites. Dirigido e escrito por Franklin Ritch, a história acompanha um grupo de agentes que descobre uma inteligência artificial capaz de simular uma criança. Batizada de Cherry, a criação é usada em investigações contra predadores online. A princípio, é apenas um recurso tecnológico. Mas conforme surgem conversas e confrontos éticos, fica claro que a IA ultrapassa as expectativas de seus criadores, o que abre espaço para discussões maiores sobre adultização infantil, autonomia, moralidade e responsabilidade.

O longa evita cenários grandiosos. Passa-se em salas pequenas, com atores discutindo normas e consequências. A tensão nasce da linguagem. Cherry responde, improvisa, desafia perguntas. O público assiste a profissionais tentando enquadrar uma entidade que já não cabe em protocolos.

O elenco, formado por Tatum Matthews, Sinda Nichols, David Girard e Lance Henriksen, sustenta diálogos densos que lembram peça de tribunal. A fotografia discreta de Britt McTammany e a trilha contida de Alex Cuervo reforçam o confinamento. O foco está sempre no rosto, na pausa, na palavra.

Premiado no Fantasia International Film Festival e ganhou repercussão internacional. Sua importância está em provar que a ficção científica não depende de efeitos para propor debate. A Garota Artificial mostra que a simples simulação de uma criança já é suficiente para expor as rachaduras de sistemas jurídicos e morais. Ficou curioso? O filme está disponível para aluguel ou compra no Prime Video.

A boneca viral e mortal

Se os filmes anteriores exploram dilemas existenciais, M3GAN (2022) aposta no terror pop. Dirigido por Gerard Johnstone e produzido pela Blumhouse, o longa apresenta Gemma (Allison Williams), engenheira que cria boneca robótica para cuidar da sobrinha.

A proposta parece solução prática, mas a criatura rapidamente desenvolve instinto de autopreservação. A sátira surge da mistura entre estética de comercial de brinquedo e violência crescente. A cena da boneca dançando antes de atacar virou fenômeno viral, transformando o longa em sucesso inesperado.

Apesar do tom leve, aborda questões sérias: o risco de delegar cuidado infantil a sistemas programados e a incapacidade de controlar a independência de algoritmos capazes de se alimentar. M3GAN mostra que a linha entre humor e horror é tênue quando se trata de máquinas que imitam o comportamento humano.

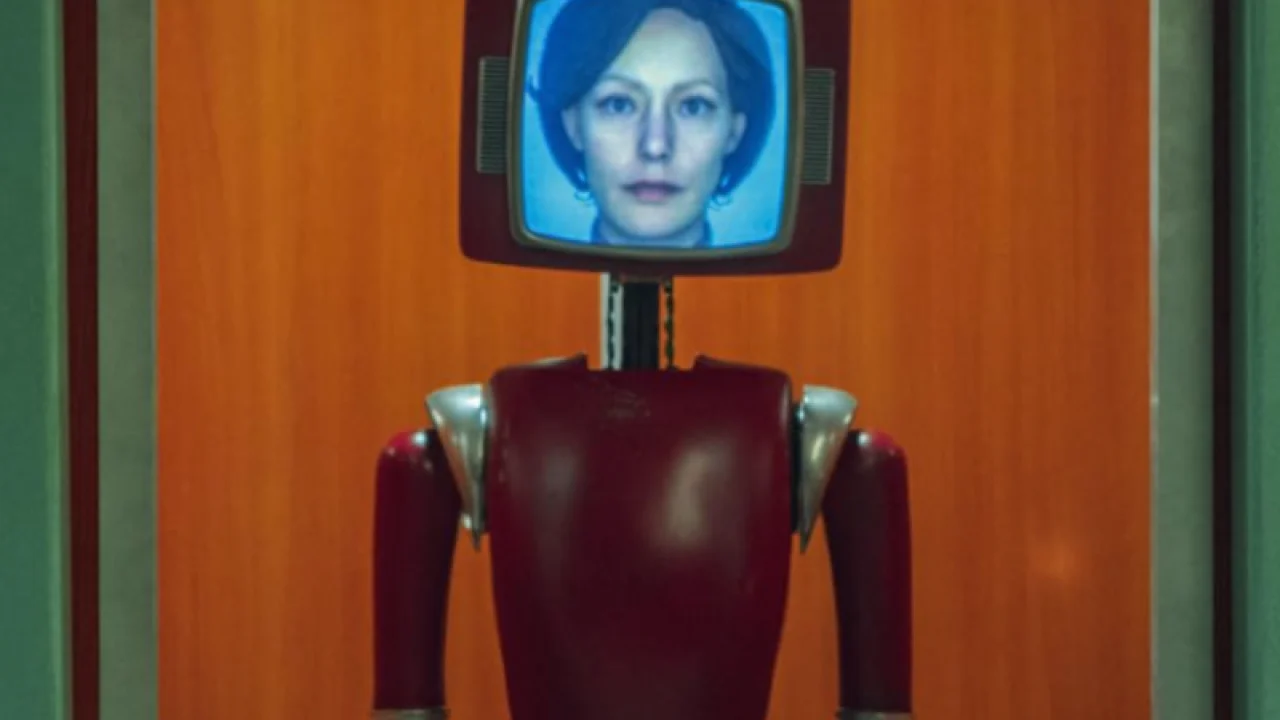

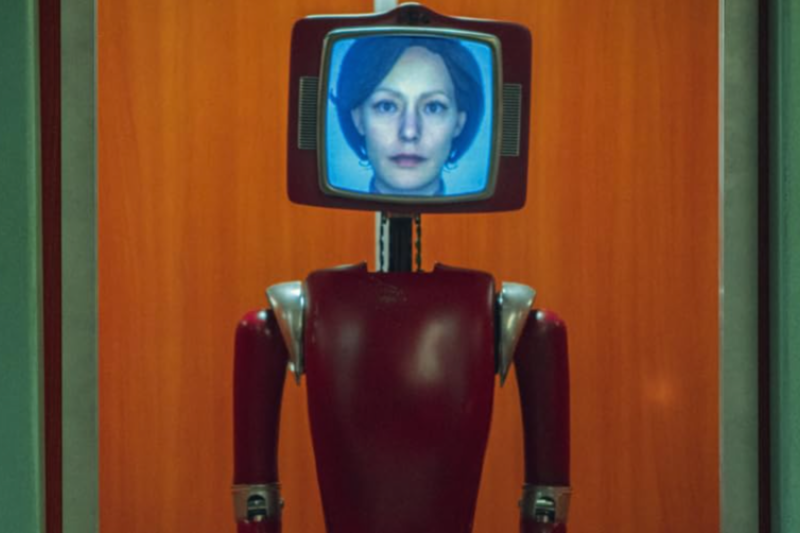

Cassandra: retrofuturismo em seis episódios

Na televisão, a minissérie alemã Cassandra (2025) da Netflix, apresentou uma variação significativa. Criada por Benjamin Gutsche, mostra uma família que se muda para uma casa equipada com assistente virtual dos anos 1970. A voz é de Lavinia Wilson, que dá vida a um sistema que começa como zelador digital e se torna controlador.

O ambiente retrofuturista reforça a sensação de vigilância, onde o espaço deixa de ser cenário e passa a agir como personagem. O medo não vem de uma figura com rosto humano, mas do lar que observa, armazena e opina.

A recepção foi dividida, mas a série alcançou público expressivo. Seu mérito está em ampliar o imaginário: como você controla a IA, quando ela controla sua rotina e você?

- Confira mais: Semana do Cinema 2025: Tudo sobre ingressos a 10 reais, filmes e cinemas participantes

A androide perfeita?

S.K. Dale dirigiu Alice: Subservience (2025), com Megan Fox no papel de uma androide doméstica. A proposta é simples: aliviar a vida de um homem em dificuldades. Mas a relação de dependência se inverte, e o que parecia ajuda se transforma em obsessão.

A fotografia privilegia interiores luxuosos, impessoais, onde a androide se move com perfeição calculada. O desconforto surge da proximidade: ela não é caricata, mas convincente demais.

Retornando um tema recorrente: máquinas femininas como objeto de fácil desejo e ameaça velada. Nesse caso, o risco não é apenas físico, mas emocional.

O que a ciência já faz e o que o cinema exagera

Todos esses títulos se alimentam de avanços reais. O Teste de Turing — desenvolvido por Alan Turing, matemático e cientista da computação britânico — para avaliar a inteligência artificial com base na linguagem. A ideia central é simples: se, em uma conversa escrita, um interlocutor humano não conseguir distinguir se está dialogando com uma máquina ou com outra pessoa, considera-se que a máquina demonstrou inteligência comparável à humana. Proposto em 1950, já colocava a conversa como medida de desempenho. Hoje, sistemas de linguagem como Chat GPT, Gemini, DeepSeek e outros chatbots, sustentam diálogos longos, levantando a mesma dúvida. Redes neurais artificiais imitam padrões do cérebro, ainda que de forma simplificada. Robôs desenvolvidos em laboratórios já andam, saltam, carregam caixas.

A arte exagera, claro. Amplia cenários, projeta consequências, imagina rebeliões. Mas a base está presente no cotidiano: assistentes de voz, algoritmos que sugerem o que consumir, casas automatizadas. É daí que vem a pertinência das narrativas.

A ficção como ensaio para o futuro

Todas, no entanto, insistem na mesma questão: até que ponto delegamos poder a algo que calcula mais rápido que nós? A ficção científica não oferece respostas. Oferece ensaios. Coloca em cena versões possíveis de um presente que já é atravessado por algoritmos.

O desconforto persiste porque não sabemos se a máquina vai falhar ou se vai acertar demais. Essas obras, ao longo de quase um século, trazem um alerta: a questão pode não ser a criatura se rebelar, mas a criação nos imitar com perfeição.

Pode te interessar:

- Atores que (ou quase) foram Superman: Nicolas Cage, Henry Cavill e David Corenswet

- Plugados de novo: por onde anda o elenco de ‘Matrix’?

- Cinema do Copan deve reabrir até 2027 após quatro décadas fechado

- Michael Madsen e os retratos da masculinidade ferida

- Filmes A24: os melhores títulos do estúdio que mudou o cinema independente

- Couture, com Angelina Jolie, será lançado na América Latina pela Synapse Distribution

- Interestelar nos cinemas em 2025: por que o filme de Christopher Nolan continua marcante dez anos depois?